湖北は多雨多雪で1000mを越す山も多く、京都には無い自然があります。

2006.5.12 ブナの双葉

近江・若狭国境の根来坂峠です。去年の秋は木の実も草の実も大豊作で、中でもブナの実はクマを始め野鳥や多くの生き物たちを飢えから救い、

餌となって来ました。ブナの実はとても食べきれる量ではなかったらしく、ブナの森の林床はブナの双葉がいっぱいです。中には殻とをかぶったままの双葉もあり

、ユウモラスな姿でしたが、こんなに沢山芽を出してどうするつもりなのでしょう。

今年は季節が遅れているというのに、夏鳥は例年よりも早くやってきたようです。

カッコウにアカショウビンの声を聴きました。夏鳥たちの越冬地では何が起こったのでしょう。この冬の冬鳥たちの異変と共に気になります。

2006.5.12 ブナの双葉 2 ブナの双葉はそれぞれのポーズで踊っているかのようでもあり、はしゃぐ声が聞こえてくるかのようでした。

ブナに実が付かなくなったなどと危機的な話もありましたが、そんな懸念を吹き飛ばすほどの賑わいでした。

2006.5.12 イワカガミ >この冬は4月に入っても降雪があり、ブナの森にはあちこちに残雪がありました。

この尾根陰も遅くまで残雪があったらしく花期が遅れたのでしょう。ようやく咲き始めたところでした。

フリルのついたピンクの花は可愛いですね。

2006.5.12 イワウチワ イワウチワはイワカガミより一足早く咲くようです。もう花期も終わりに近づいて花筒が雌蕊にぶら下がっているものもありました。

2006.5.12 ウリハダカエデ 樹木で花をつけているものは多くはありませんでした。このほかにオオカメノキ、シャクナゲなどが花を散らせ始めておりましたが、 今はむしろ新緑の季節です。この季節は新緑に圧倒されます。

2006.5.12 ミヤマカタバミ

生杉の大宮神社の境内の花園はすごいです。杉の巨木が鬱蒼と繁っているので遅くまで残雪があり、花期が遅れるのでしょうか。近くの森よりも随分遅れて咲く花が大群落をなしております。

ミヤマカタバミは葉も開いていないのに花が先に開いておりました。

2006.5.12 ショウジョウバカマ

石垣の上など雪が早く融けた部分のショウジョウバカマは花茎を30cmも延ばして実をつけているのに、

今盛りの花期を迎えたショウジョウバカマも群落をなしておりました。

2006.5.12 ニリンソウ

ニリンソウの群落も見事でした。

2006.5.12 ヒトリシズカ

ヒトリシズカも林床一面に群生しておりましたが、この花は、蕾の時が見時ですね

。控えめな花穂を葉が両手の手のひらのように包んでいる風情がたまらなく良いのです。

2006.5.12 ネマガリタケのその後 ネマガリタケは全滅です。冬から春にかけての餌を失った鹿はこの地を捨ててしまったらしく、 足跡も糞も少なくなりました。いつか又、ネマガリタケが生い茂ってブナの森の林床を潤す時が来るのでしょうか。

2004.12.2 鹿さんの落し物 滋賀・福井国境のブナの森です。鹿の糞は匂いも無く、糞虫もあまり見ません。きらきら光って綺麗ですね。周りの落ち葉はブナの葉です。

2004.12.2 兎さんの落し物 ここのブナの森では兎の糞はあまり見られません。一個の大きさは鹿よりも大きいぐらいですが、色も形も違います。

2004.11.5 ナメコ

ナメコの光った表面に、青空が映っているのが見えますか。怪しい光とはこういう輝きを言ったのではないでしょうか。

ナラ枯れ病で枯れたミズナラを一生懸命土に還す過程で生える優秀な食菌です。

2004.5.7 百里ケ岳

丹波と近江と若狭の国境にある三国峠から、北に伸びる尾根の盟主が百里ケ岳(931.3m)です。

おにゅう峠が開通してからは半日で行き来できるようになりましたが、かってはテント担いで3日がかりで登るほど遠い山だったようです。

この辺りとしては大きな山容で、ブナを主木とし、林床は一面チシマザサに覆われ、野鳥の多い森でしたが、ご覧のとおり鹿の食害で林床は丸裸にされました。

一昨年までは、チシマザサ(ネマガリタケ)の竹の子が好きな熊がやってきて、竹の子の繊維だらけの糞が多数見られたものですが、熊はもうやってこなくなりました。

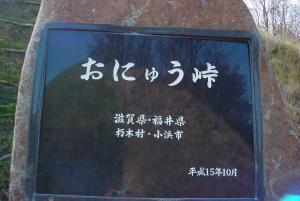

2003.10.27 おにゅう峠 若狭の側の遠敷郡と、近江の側の小入谷をからめて、平仮名で「おにゅう峠」とされたのではないでしょうか。

平成15年10月に開通しましたが、すぐ近くにある旧峠「根来坂」は、鯖街道の重要な峠として物資だけでなく、文化を若狭や京へもたらしたようです。

地元の高齢者に聞いた話です。その老人は大工の丁稚奉公に小浜に出されました。盆と正月の帰郷の折には、親方にもらった弁当代わりの焼き鯖を懐にして、

この峠を越えて朽木村(生杉)に帰ってきたそうです。

雪の早い冬には難儀な峠で、遭難者もあり、朽木側の尾根には今でも地蔵尊が祭られております。

「有難や、焼け尾の辻の地蔵尊、のぼり下りの人を助けん」地蔵尊の横に掲げた板切れに読まれておりました。

2002.5.4 根来坂峠

一度は皆伐された薪炭林ですが、伐られなくなって50余年、森は見事に蘇りました。

これぐらいの樹齢のブナ林が一番美しいと私は思っております。特に霧に巻かれたり、小雨が降るときが良いですね。

2002.5.4 根来坂峠-2

この良い風情の旧峠から、鯖街道を若狭側に1kmほど下って新しく開通した林道に出、

ところどころ舗装のある立派な車道を通って「おにゅう峠」に戻ってきました。駒鳥、コルリ、オオルリ、クロツグミ、キビタキの

声などもあちこちで聴かれ、探鳥コースとしてもお勧めしたい、危険の無いコースです。

峠に戻る途中、若狭から上がってきた軽四輪トラックの二人連れが声をかけてきました。タータンチェックのカッターシャツを着た老人の方が

「百里ケ岳から下りてきたんか」「わしらは百里ケ岳にネマガリダケを採りに来たんやけどなあ、あらへんかったかあ・・・」。

百里の笹は鹿の食害で全部枯れてしまって、タケノコは出ないだろうと返事をしたところ、猟師の話がはじまった。

「わしらはなあ、猟師やけどなあ、福井県では20年間も捕らせなんだんや。禁猟してる間に鹿が増えに増えて、

ナタンショ(名田庄村)の辺りではこの冬鹿が仰山飢え死にしてなあ、そこらの谷が鹿の死骸だらけや」「山の水は飲んだらあかんでぇ」

「害獣駆除で頼まれて、今年もう40匹も捕ったけどなあ、鹿は臭うてかなわん。猪や熊やったら捌くけど、鹿は臭いさかいに割かんと山ん中にほっぽらかしや」

「猪は食べるもんがなくなって、嶺北の方に引越ししたらしい。勝山の猟師が捕りにこんかと電話してきとったわ」

猟師の話は面白いのである。猟師の話はまだまだ続く。笹が枯れると森の姿(生態系・林相)が変わるだろうと水を向けると「ナンダオイ(納田終)の辺ではなあ、ナラにキアケ

(ミズナラにケヤキ)がみな枯れてしもた。酷いもんじゃ・・・・・」(このやり取りは2004.5.7)