水尾のアサギマダラ2012(2012.12.6)

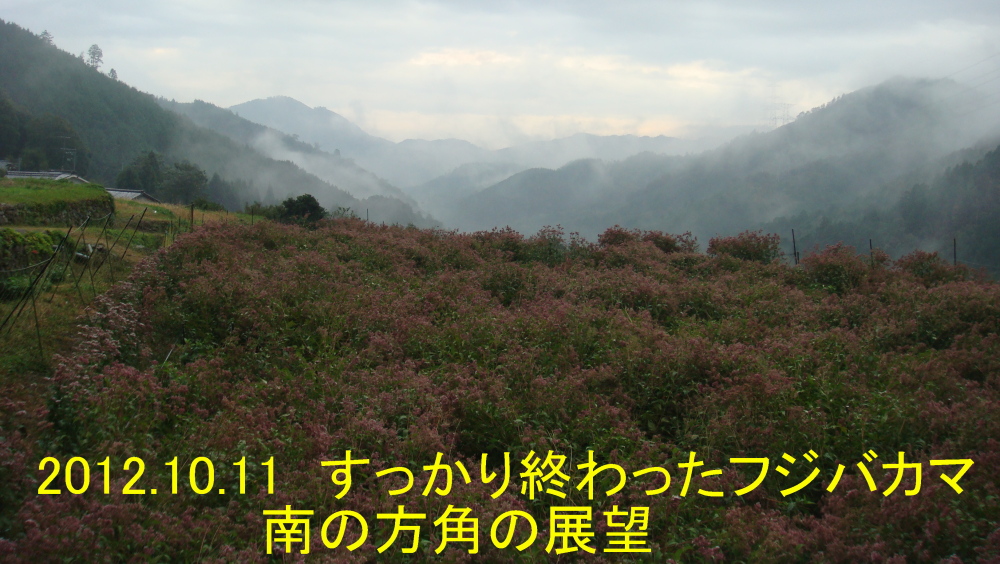

今年の夏の気象は特異だったように思う。夏の少雨と高温とでフジバカマは花期が早まり、一方アサギマダラの南下移動の時期は遅れて

しまって両者のタイミングが合わなかったのである。

フジバカマは9月24日に満開を迎えた。しかしアサギマダラの飛来が増えたのは9月26日からである。

その直後の9月30日には台風がやってきてフジバカマの花にとどめをさした。風に揉まれて花が終わったのである。

翌日も驟雨と強風が続き、アサギマダラの飛来は観られなかった。

アサギマダラ南下の第二波は、10月3日から1週間続いたが、香りはするが花は少ない状況で、そのまま飛び去ってしまうものさえ見られた。

シーズンはあっけなく終わったのである。

期間中の標識数は578頭で、昨年のほぼ半数であった。飛来数は昨年比5分の1ぐらいではなかったろうか、ピークは9月29日の300頭である。

アサギマダラの飛来が少ないので、多くの時間を風の変化を観るのに使ったが、気温、陽光、風向の変化により、水尾の谷にどのような

風が吹くのか、見ていて飽きることがなかった。アサギマダラがうまく利用して生活していると思っている風が見えるのである。

風の話は別稿にするつもりだ。

フジバカマは伸びすぎて160〜180cmに達し、通路もフジバカマで総てふさがれてしまったので、中に入っての捕獲が困難となり、

ほとんどを周囲の農道の高みからタオルを回して誘引して捕獲するという効率の悪いマーキングとなった。

重いタオルを一日中腕で回すのは大変な負担で腕の筋肉痛に見舞われ、軽い軽量な白布誘引器具を作ってみたところ非常に有効である

ことが分かった。大勢の観客の前でアサギマダラを捕える時には声をかけることにしており、それが自分自身だけでなく観客の心をも

和ませることを私は知っている。

地元水尾のほとんどの民家には鉢や地植えのフジバカマがあり、最盛期には集落中をアサギマダラが飛び交うことになるのであるが、

私の声掛けを見ていた年配のご婦人が「入って休んでいきー」と声をかけたら、玄関から入ってきてしばらく休んで出て行ったと、

合う人ごとに話しているのをみた。昨年は「可哀相だ」とアサギマダラ捕獲禁止を自治会長に申し入れた自治会員があり、

一時期網が振れなくなるという事態もあったが、今年はみんな笑顔で声援していただいたのである。

「よう来たなー、ちょっとおいで !」と声をかけ、白布誘引器具を高速で回すとアサギマダラは高率で誘引されてやってくるので、

短く持った捕虫網で軽ろやかに掬い取るのである。その際『よう来た !』と声をかけるので、商品名を『よう来た !』とすることにした。

『よう来た !』は、30g余りの軽量でコンパクトな上に、回転部分および白布の風の抵抗を極力少なくしてあり、白布の先端には重りも入っている。

人差し指と親指で軽く柄を持って、手首を軽く振るだけで回転させることが可能で、慣れると一秒間に3〜6回は軽く回せるようになるのである。

サンプルを差し上げた四国の友人が「回すと半透明になり、よく飛んで来ます」と喜んでくれた。

水尾で標識された578頭のうち、15頭が再捕獲された。東北東に30km飛んで捕まった滋賀県の1頭を除いて他はすべて南西方向で再捕獲されている。

まず兵庫県・武庫川で3頭、そして四国では徳島県2頭、高知県9頭で、再捕獲率では2.6%であった。昨年の3.3%と比べるとだいぶ低い。

よその地域からの再捕獲は2頭であったが、うち1頭は兵庫県宝塚市武庫川から北東方向へ36kmの移動であった。

南下の季節の北上例として興味ある再捕獲である。9月末の台風の影響かも知れないし、あながちフジバカマの香りに誘引されて北上して来たとは

断定できないが、やはりフジバカマの存在は無関係ではないと思っている。

水尾のフジバカマ園は水尾花いっぱいプロジェクト(水尾自治会)が、行政(京都市)や民間団体等(乙訓の自然を守る会・KBS京都テレビ・

松栄堂など)の支援を受けながら運営されている。9月28日は特別にアサギマダラの飛来が多い日であったが、

KBS京都テレビの動画

で見ることができます。(動画画面の右下のフルスクリーンをクリックすると最大画面で見られます。)