遅れていた春がようやくやってきました。待たれていたカタクリが突然満開になり、ギフチョウの第一号が羽化しました。両方とも春の女神、スプリング・エフェメラル

(春の妖精)などと呼ばれて、憧れられています。

乙訓の自然を守る会が防獣ネットを張って護っている京都西山のカタクリ群落は有名で、遠く和歌山からも団体で来ておられました。護られているのはカタクリだけでなく

ミヤマカタバミ、エンレイソウ、シロバナニシキゴロモ、シハイスミレなどもそれぞれの群落を作って咲いておりました。

鹿やイノシシは野草を食い荒らすだけでなく、生息数が増えると踏み荒らしによる被害も生じております。ギフチョウの食草であるミヤコカンアオイもその被害が顕著

で影響が危惧されていますが、ネットの中には沢山生えており、ギフチョウも護られているのです。

西山中腹のダニ場山は、崩壊が激しいため樹が生えず、ずっとワラビを中心にした草原で、毎年30kgぐらいのワラビを採ってきました。そのダニ場山にタケニグサ

(外来植物)が侵入してきました。去年はあまり気にしていなかったのですが、今年は面積が10倍ぐらいに広がっており、この夏には全面積に広がるだろうなと危惧

しております。タケニグサは背丈が3mに達し、手のひらぐらいの葉を茂らせるので下の植物は太陽の恵みを受けられなくなって絶えてゆきます。オマケに鹿が

ワラビを食べ始めました。兵庫県北部のスキー場の草原では数年前から鹿がワラビを食べるのが確認されておりましたが、その食文化が伝わって来たようです。

ワラビ群落生存の危機を迎えているわけです。来年はもうワラビが食べられないかも知れません。

*********************************************************************************************************

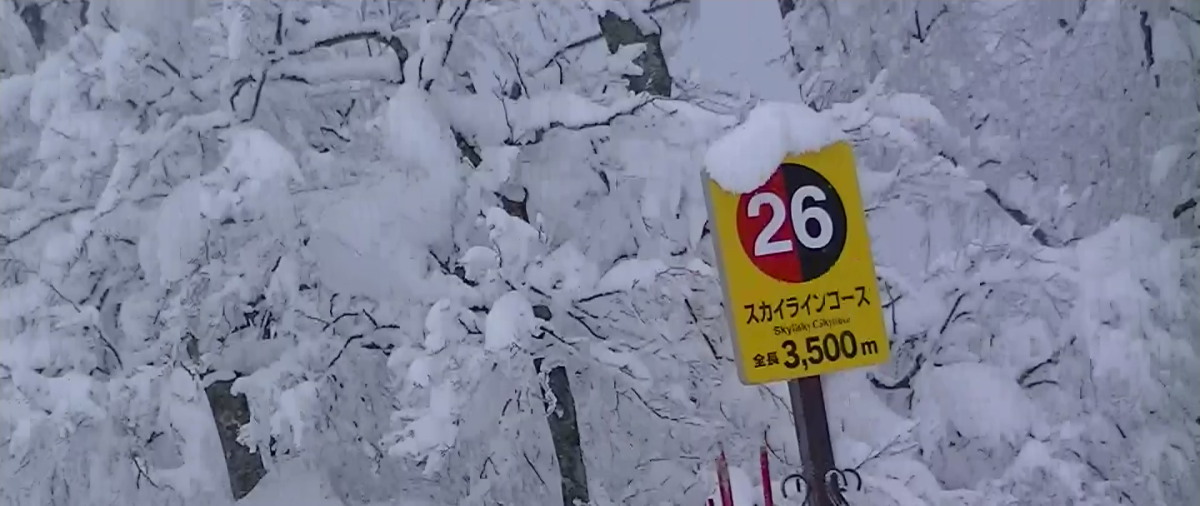

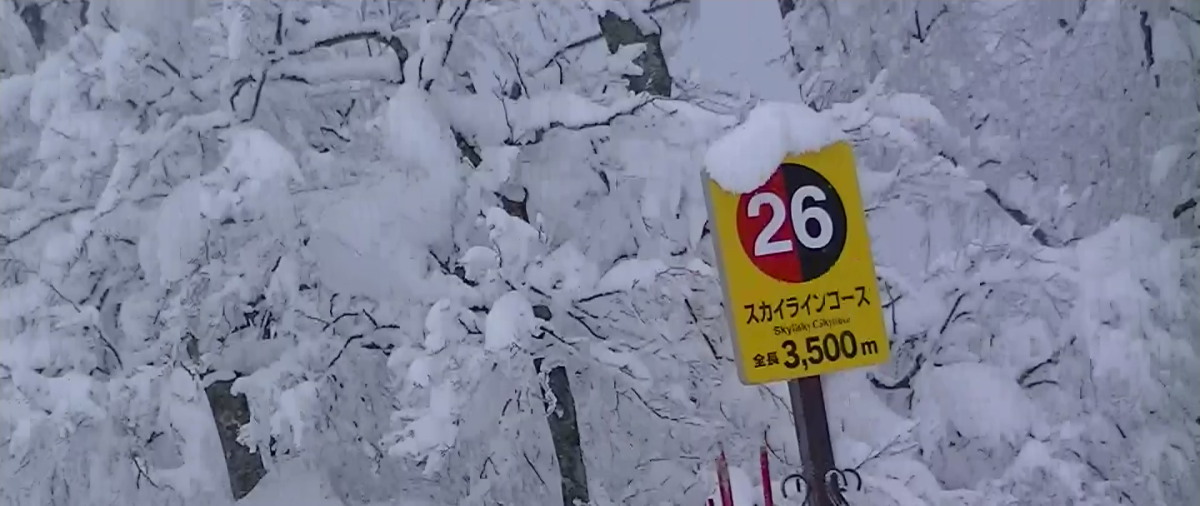

* * * 恒例の野沢温泉スキー場です。4日間毎日毎日雪が降り、青空はほんのちょっぴり顔を出しただけでした。(2017.2.12〜15) * * *

Haus St.Anton ホテル ハウス・サンアントンのオーナー・片桐幹夫さんは『今年は良く降りますね・・・』とご満悦でした。

午前中はスカイラインコース(3500m・高差1000m)をノンストップで滑るのですが、新雪感覚でとても爽快でした。

宿のディナーが素晴らしく、一品一品工夫をこらし、心の籠ったおもてなしをいただきました。宿泊費全部を夕食に当てても、それ以上の値打ちがあるお料理でした。

『来年もまた来て下さい・・・』と見送って下さいましたが、平均寿命を二歳も過ぎた私は『来れるかな・・・』と思いながらも是非来たいものだと

思っています。2月14日は、同行の小山夫妻の52回目の結婚記念日で、おまけにバレンタインデーとあって、スペシャル・メニューのご馳走をいただきました。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

*********************************************************************************************************

* * * 孫にスキーを伝える(2017.1.27 ・ 2.4) * * *

長男の家族は雪深い丹波の山奥に住んでいます。庭でもスキーが出来るほど雪が積もることもあるので、子供用スキーの道具一式をもらってきて

冬を待ったのですが、おととしも去年も雪が積もりませんでした。しようがないので、今年はスキー場に連れてゆく約束をしていたら、里にもどっさり雪が

積もりましたが、やはりスキー場に連れてゆくことになりました。

どうせ連れてゆくなら、家族で何回も正月を過ごしたことのある神鍋高原・万場スキー場が良いだろうと言うことになり、定宿にしていた”まるや山荘”の田中さんに

電話したところ、初心者用に林道が整備してあるから、ぜひ万場に来るようにと誘いを受けました。万場は国体や高校総体なども行われるビッグ・ゲレンデで、標高差

が480mもあります。数十年ぶりに万場を訪れることになりました。

私自身も今期は快調で、16日目のスキー行でした。せめて昨年並みの日数を滑りたいと思っているのですが、目標23日の達成のめどが立ちました。

万場スキー場では、レッスンなしで、『オジイチャンの後について来て・・・』と言って、滑らしました。2000mものロングランなのですが、転倒しないで

ついてくることもありました。二日目の午後はゲレンデで滑りたいというので、混雑する中を心配しながら滑りました。

*********************************************************************************************************

* * * 琵琶湖の夜明けとびわ湖バレイの空(2017.1.2) * * *

山麓には夜明け前に着きました。琵琶湖の湖岸に出て日の出を待ちましたが、パッとしないお天気でした。

今シーズン3日目のスキーです。午前中に40回リフトに乗りました。ずっと青空で、刻々と変化する雲を見ていて飽きませんでした。

ホウライパノラマゲレンデは、高差125mなので、40回滑ると5000mになり、モンブランよりも高くなります。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)