近畿地方のアサギマダラは、夏から秋にかけては、冷涼な1000m前後の山地で森から森へとウロウロしながら生活しているようです。私たちがマーキング調査のフィールドとしているびわ湖バレイ(比良山系)もそのひとつですが、夏の間はスキーコースの草原のヨツバヒヨドリ群落で吸蜜するアサギマダラが多数観察されます。

ヨツバヒヨドリなどのフジバカマの仲間には、アサギマダラのオスが交尾するのに必要なヘロモンの前駆物質(PAと呼ばれる)が含まれており、アサギマダラを強烈に誘引するのだと云われております。

ヨツバヒヨドリがアサギマダラを、暗い森から明るい草原におびき出してくれるので私たちは容易に観察できるのです。

そのヨツバヒヨドリに今異変が起きております。鹿の食害でヨツバヒヨドリが消滅してしまい、アサギマダラが観察出来なくなったところが沢山あります。

その中から比叡山と比良山スキー場(跡地)についてレポートしました。

***比叡山のアサギマダラ

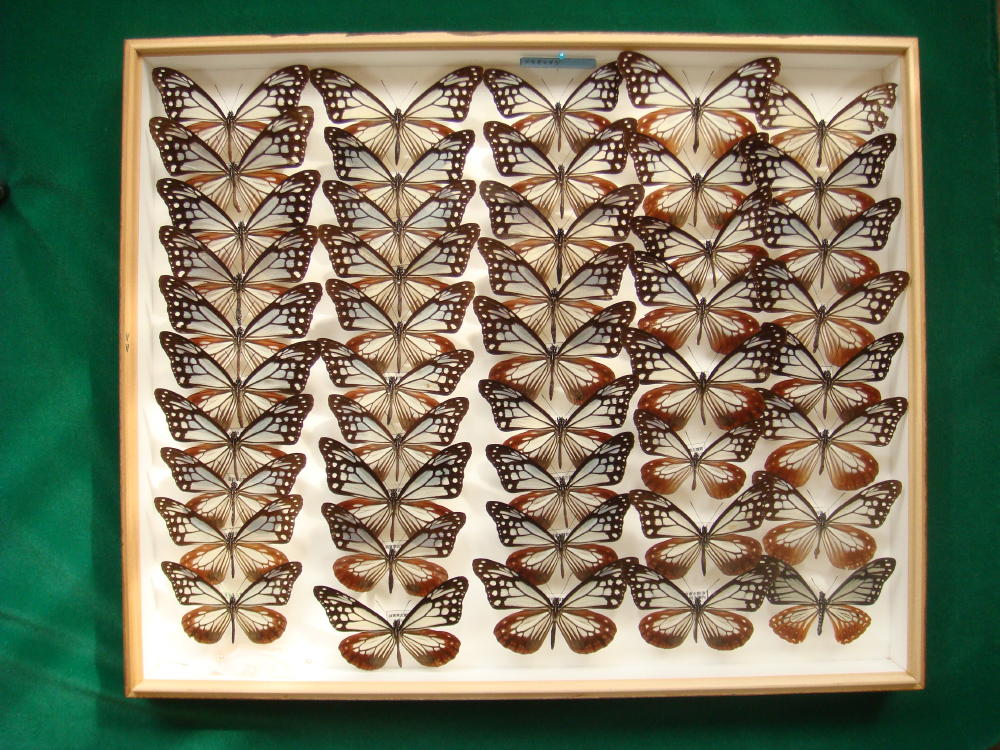

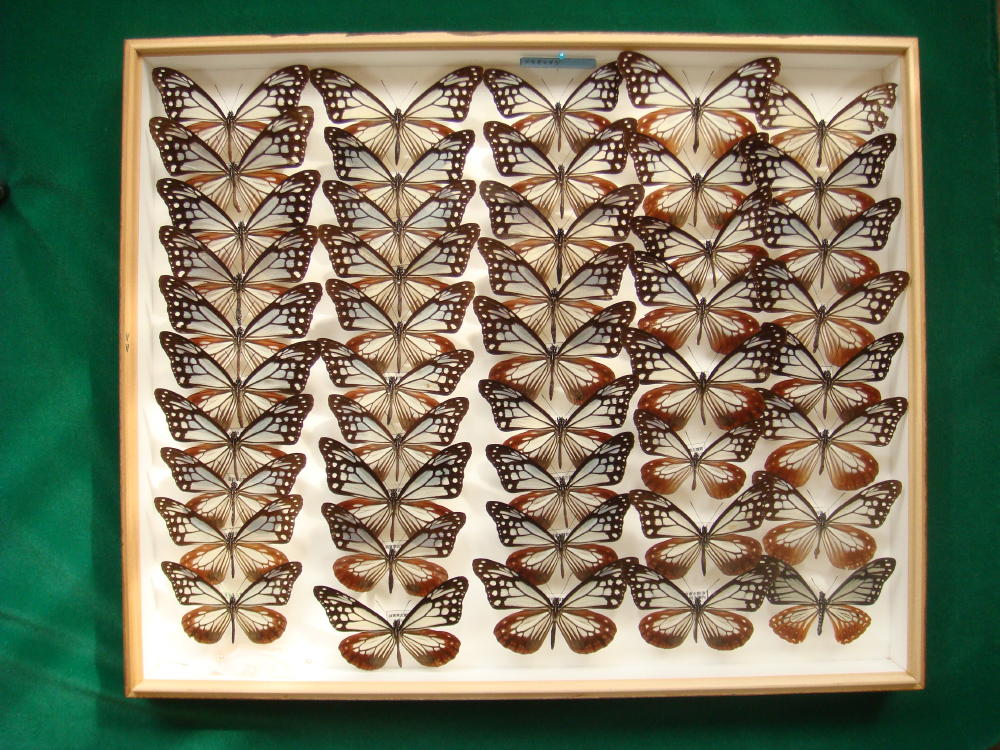

ここ数年、比叡山でアサギマダラが観察されないのを不思議に思っていたところ、蝶を蒐集しているOさんが比叡山産のアサギマダラを一箱持っているのを知り、採集時の状況を教えてもらいました。

1989年と1990年の8月に採集に出かけてアサギマダラの大群と遭遇されたのだそうです。

Oさんの標本箱です。採集した場所は比叡山頂(848.3m)の北側の草地の広場らしいです。1989.8.17に20頭、1989.8.26に7頭、1990.8.24に6頭採集しておられますが、当時はヨツバヒヨドリと思われる植物が一面に開花しており、ものすごい数のアサギマダラが観察されたのだそうです。

しかし、今は広場の中央にはコンクリートの構造物があり、周りの草地には一本のヨツバヒヨドリも生えておりません。

2007.11.18.

2007.11.18.

比叡山人工スキー場跡地

11月も半ばを過ぎていてアサギマダラに出遭える季節ではありませんでしたが、比叡山に出かけて頂上から八瀬ケーブルの辺りを歩いてみました。

2002年に廃業されたスキー場跡地には、ただ茫々とススキがはえているばかりで、林縁部に僅かに笹を見ました。人工で維持されている山地の草原には、好んでヨツバヒヨドリが生えるものです。

2007.11.18.

2007.11.18.

八瀬ケーブルに近い広場

標高は600m前後でしょうか。ケーブル駅から鉄塔の横を通ってスキー場に抜ける路があります。その途中にある草地は日当たりの良いところはほぼススキのみ、林縁部から林内にかけては笹(クマザサおよび地元ではシノブタケと呼ぶ竹)が2種類ほど、ぎっしりと生えていて他の植物の侵入は難しそうです。

右上部に埋もれてしまっている鉄筋の建物とこの広場は、40年ほど前には"お化け屋敷"などの催しものもあり、若者や家族連れで賑わったこともあるそうです。この広場が放置されてから何年経つのか分かりませんが、今日までの過程では他にも色々な植物が芽を出し花を咲かせたに違いありません。

***鹿の食害

2007.11.18.ススキに埋もれた建物

2007.11.18.ススキに埋もれた建物

鉄筋コンクリート建物の屋上は、ローラースケートのリンクとして使われていたこともあるそうです。

登山道からここまでは密生したススキとシノブ竹(?)に閉ざされて路はありません。数十年も経てば当然森に還ると私は思っていたのですが、鹿が遷移を阻んでいるようです。鹿が食べる植物は草も樹もことごとく食い尽くされ、滅ぼされて今は鹿が食べられない植物だけが繁茂しているという植生なのだと思います。

***フィールドアスレチックの広場

***フィールドアスレチックの広場

標高は700m前後でしょうか。スキー場から10分ほど東の林間です。営業していた当時は常時草も刈られ、手入れがなされていたものと思われますが、放置されてから何年経ったのでしょう。

アサギマダラが夏を過ごすには標高が低すぎると思うのですが、9月から10月にかけては、適当な木陰のあるこのような環境にはヒヨドリバナなどが群落を作り、アサギマダラが集まり、翅を休めていたのではないかと想像します。しかし、現在は100%の笹っ原で、多くの生き物が棲める植生ではありません。

鹿が食わないという笹

鹿が食わないという笹

Y さんは、縁が白くなった笹は鹿が食べないと云います。

冬になると縁が白くなる(隈どられる)笹には、ミヤコザサのほかにもクマザサ、イブキザサ、オオサカザサなどがあります。そのどれなのか私には分かりません。

本当に鹿は食べないのでしょうか。

鹿防除ネットの中の植物

鹿防除ネットの中の植物

比較するために鹿防除ネットで囲われた植林地をネット越に覗いて見ました。標高500mぐらい、毎年下草刈りが行われているらしい若い檜の植林地でした。

中には緑の植物が生き生きと生育しておりました。なんと、ヨツバヒヨドリが、6月ごろの姿で生えているではありませんか。葉が3枚輪生しており、ヨツバヒヨドリとしか思えません。夏に刈られた後に生えてきたとしても、余りにもみずみずしすぎる姿でした。

比叡山の植生の遷移が知りたくて京福電車や八瀬ケーブル、比叡山延暦寺さんなどのご協力やご教示をいただきました。特にYさんからは沢山のご教示をいただきましたが、植生や景観は短期間で忘れ去られてしまい、その結果である「鹿が増えた」とか「アサギマダラがいなくなった」という形でしか認識されないようです。

***比良山スキー場跡地のアサギマダラ

2007.8.16 鹿に食べられたヨツバヒヨドリ

比良山スキー場は2004年に廃止され、3年余りかけて総ての施設が撤去され、地元に返還されました。

2004年の夏には標高900mの八雲ケ原からはヨツバヒヨドリが姿を消しておりました。人が居なくなった後、鹿の天国に変わったようで、鹿の足跡や糞が沢山観られました。多年草のヨツバヒヨドリは、何度も地上部を食われると絶えてしまうようです。

2005年には標高1050mまでのヨツバヒヨドリとテンニンソウ群落が消えてしまいました。

2006年には標高1070mまでのヨツバヒヨドリがほとんど消え、スキー場最上部の1,100m付近の群落もなくなりました。残った群落も蚕食されて密度が減りました。

2007年にはヨツバヒヨドリ群落は面積で半分になり、密度も半分ですから開花本数では四分の一ぐらいに減りました。

連続して7頭の鹿がスキーコースを横切るのを見ました。アサギマダラは3人で数頭しか捕獲できませんでした。多分2008年にはすべての群落が姿を消し、アサギマダラは観察できなくなるでしょう。

2006.8.14.

2006.8.14.

ヨツバヒヨドリの密度が高い場所

比良山スキー場への登山リフトとロープウェイは一年中運転されており、スキーヤーだけでなく四季を通じてハイカーや家族連れで賑わっておりました。年に一度は刈り込まれて草原が維持されていたのですが、ヨツバヒヨドリにはそういう環境が良かったようです。

ここをフィールドにしてアサギマダラを調べる会のUさんが十数年間もマーキング調査をしてこられましたが、多い年には4000頭以上も捕獲されたこともありました。アサギマダラの天国だったわけですが、人影が絶えた後、沢山の鹿が集まってきたようで、今は鹿の天国です。

2007.8.16.鹿さんの運動場

2007.8.16.鹿さんの運動場

およそ標高1000mの北比良峠にはロープウエイの山上駅と北比良ロッジがありました。それらを総て取り壊し、瓦礫はヘリコプターで撤去し、跡地は花崗岩が風化して出来た砂で埋め戻され、整地されました。

小学校の運動場ぐらいの面積がありますが、その全面にびっしりと鹿の足跡がついております。運動会か、ダンスパーティーでもやったのでしょうか。

2006.8.14.1050m地点

2006.8.14.1050m地点

この辺りは、ヨツバヒヨドリとテンニンソウが群落を作っていました。今はやせ細ったススキの株と鹿には食われないコハウチワカエデの実生が林縁部から進出してきました。

2006.8.14.1050m地点-2

2006.8.14.1050m地点-2

コハウチワカエデの幼木です。

鹿はなぜ食わないのでしょう。

ブナやミズナラは鹿が好んで実も新芽も食い尽くします。

この草原はまず鹿に食われない樹木により、森に還ってゆくのでしょう。

2007.8.16.1070m地点

2007.8.16.1070m地点

こちらはウリハダカエデです。カエデの仲間はプロペラや羽を持っているので移動が早いですね。

鹿が邪魔者を食ってくれる日当たりのいい草原は、棲みよい環境なのかも知れません。

2006.8.14.1070m地点-2

2006.8.14.1070m地点-2

まだ群落と呼べるほどの開花数でした。Fさんと二人でこの日は202頭のアサギマダラを捕獲しましたが、その中には約5km南の、びわ湖バレイからやって来たアサギマダラが15頭も含まれておりました。

2006.8.14.1100m地点

2006.8.14.1100m地点

ヨツバヒヨドリの群落が残っておりました。

2007.8.16.1100m地点の一年後の姿

2007.8.16.1100m地点の一年後の姿

尾根筋の裸地も広がり、ヨツバヒヨドリは姿を消しました。

比良山スキー場では、まず900mの八雲ケ原が食われて、だんだん高いところに食い進むものと思っていましたが、高度が問題なのではなく、平坦な所を好んで採食するのかも知れません。

***森も草原も一年一年変わってゆく

私は一年中森や草原などで遊んでおります。このHPには自然の変化する姿を多く取り上げておりますが、鹿の増加や移動がこれほどまでに他の生き物に影響を及ぼすとは予期しませんでした。

長い地球の歴史の中では、多くの種が生まれる傍ら、多くの種が滅んできました。自然は巧みにバランスを保つものだと思いますが、鹿にはどんな未来が訪れるのでしょう。

とはあれ、私がアサギマダラの観察をしているびわ湖バレイでもヨツバヒヨドリが目に見えて減ってきました。なんとかしなければなりません。

和佐又山では既に鹿防除ネットを張ってヨツバヒヨドリを保護しているそうです。また、野犬がいると鹿が寄り付かないのも体験しております。

他にもヨツバヒヨドリまたはヒヨドリバナが鹿に食われてアサギマダラが観られなくなったところが沢山あります。

長老ケ岳林道 京都府京丹波町

氷ノ山林道 兵庫県養父市

美くしの原高原 香川県小豆島

京都西山の善峰寺や願徳寺などでは、フジバカマが勢いを失って、アサギマダラが観察できなくなりました。植物の生理も非常に微妙で自然は複雑なようです。

それにしても、アサギマダラが観察できなくなるのは、非常に寂しい事だと思いませんか。